献辞(表書き)辞典:か行

- 目次

- 開眼法要(かいげんほうよう)

- (御)祈祷料(きとうりょう)

- 忌明志(きめいし)

- 建碑慶讃法要(けんぴきょうさんほうよう)

- 建碑法要(けんぴほうよう)

- 御回向料(ごえこうりょう)

- 御戒名料(ごかいみょうりょう)

- 御供養料(ごくようりょう)

- 御香華料(ごこうかりょう)

- 御香奠(ごこうでん)

- 御香料(ごこうりょう)

- 御祝儀(ごしゅうぎ)

- 御神前(ごしんぜん)

- 小袖料(こそでりょう)

- 御追善(供養)料(ごついぜんりょう)

- 御佛前(ごぶつぜん)

- 御法禮(礼)(ごほうれい)

- 御霊前(ごれいぜん)

開眼法要(かいげんほうよう)

仏教における本尊(仏像や曼荼羅)・墓 石・仏壇・位牌などを新しく購入したり、傷んだものを修復して戻す際に、僧侶を招いて供養の読経を頂いて行う入魂式(お精入れともいう)のことで、読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の 表書きの献辞(上書き)に用いられます。

墓石建立の場合は、開眼法要と同時に納骨法要も行われるのが一般的です。祝賀金は「御入魂御祝」・「御墓石建立御祝」、内祝は「入魂内祝」・「墓石建立内祝」などとします。

「開眼」とは、本来は「仏像の目を開く」ということからきており、作られた物としての仏像に目 を描き入れる(魂を入れる)ことによって霊験ある仏様にするということで、それまで単なる作 り物であったものを聖なる物としての礼拝対象物にすることを言います。

「お精入れ(おしょういれ)」とは、根性・正念・魂を入れるということです。

※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では、教義の違いにより開眼供養を用いず「建碑慶讃法要」・「入仏慶讃法要」 とします。

(御)祈祷料(きとうりょう)

祈祷頂いたお礼に代えてという意味合いがありま す。

神道において、通夜祭・葬場祭(葬儀告別式)又は霊祭(法要)の際に、葬祭の祭祀祈祷のお 祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼、及び祝い儀式や厄払いなどで神社に詣でた際や、 地鎮祭・棟上げの儀式などで、祭祀祈祷のお祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼の表書 きの献辞(上書き)に用いられます。

「祈祷」とは、神様に祈願することに対して、その加護・恵みを求めて祈ることを言います。

忌明志(きめいし)

忌明け法要(忌明けを迎えた法要)時の志という意味合いがあり、 仏教の忌明け法要後に喪家より出席者や弔慰金品を頂いた先様に対して贈る香奠返しの表書き の献辞(上書き)に用いられます。

「忌明(忌明け)」とは、仏教における考えである中陰(死者の霊がこの世とあの世の間をさまよう期 間)が明けることを言い、逝去後四十九日(七七日忌)を忌明けとして営む法要を忌明け法要と言 います。

「志」とは、謝意を表す言葉で、「お蔭様で無事忌明けを迎えました」という感謝の気持 ちを表しています。

※神道における忌明け祭(逝去後五十日)時の粗品の献辞(上書き)としても用いられます。

建碑慶讃法要(けんぴきょうさんほうよう)

仏教の浄土真宗(本願寺派・大谷派など)における開眼法要に当たるもので建碑法要(けんぴほうよう)ともいい、浄土真宗において墓碑(お墓)や記念碑・顕彰碑などを新しく建立したり、傷んだものを修復して戻す際に、僧侶を招いて法要の読経を頂いて行う建碑式の事で、読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。

墓碑建立の場合は、建碑慶讃法要と同時に納骨法要も行われるのが一般的です。 祝賀金は「御建碑御祝」、内祝は「建碑内祝」とします。

浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では、教義の違いにより開眼法要という言い方は用いられません。

「建碑慶讃法要」とは、墓碑(お墓)や記念碑・顕彰碑などの単なる石の造作物に建碑の儀式を施すことによって、霊験ある碑としての礼拝対象物にすることを言います。

※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)以外の宗派では、教義の違いにより建碑法要を用いず「開眼法要」とします。

建碑法要(けんぴほうよう)

建碑慶讃法要(けんぴきょうさんほうよう)をご参照ください。

御回向料(ごえこうりょう)

回向を頂いたことに代えてという意味合いがあり、 仏教での通夜・葬儀告別式・法要時において、回向を頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表 書きの献辞(上書き)に用いられます。

「回向」とは、故人の成仏を祈って供養をすることを言いますが、浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では教義の違いにより用いられません

御戒名料(ごかいみょうりょう)

戒名を付けて頂いたことに代えてという意味合いがあります。仏教では、故人 に宗派ごとに異なる名前(鬼号ともいう)を付ける習慣があり、戒名を付けて頂いた寺院や僧侶 に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。

「戒名」とは、現世の名前を「俗名」ということに対する黄泉(浄土)の世界での名前を言います。

※戒名料のことを、浄土真宗では「御法名料(ごほうみょうりょう)」、日蓮宗では「御法号料(ごほうごうりょう)」と言います。

御供養料(ごくようりょう)

供養を頂いたことに代えてという意味合いがあり、仏教での法要時において、供養としての読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。

「供養」とは、故人の御霊の冥福を祈るために行う回向のことを言いますが、浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では教義の違いにより用いられません。

御香華料(ごこうかりょう)

お香や供花に代えてとの意味合いがあり、仏教の通 夜・葬儀告別式又は法要の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられま す。古くは各家に伝わる先祖伝来のお香や、自家に咲く花を持ち寄って故人に手向けたことの 名残で、生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部 を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。

※お香と供花に代えてとの意味合いから、別途に供花をする際には用いません。

御香奠(ごこうでん)

お香を捧げお供えするという意味合いがあり、仏教の通夜・ 葬儀告別式又は法要の際に、喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられます。古くは各家に伝わる先祖伝来のお香を持ち寄って故人に手向けたことの名残で、お香に代えて との意味合いがあります。

また、生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。

尚、「奠」は「神仏へ供えて奉る」という意味合いがあることから「御香奠」とするのが正しく、「典」は「尊いもの」・「有難いもの」という意味合いから経典・辞典などに用いられたり、祝典・華燭の典などのようにお祝いの儀式や行事などに用いられる文字であることから、弔慰金の表書きに「御香典」とするのは馴染みません。

御香料(ごこうりょう)

お香に代えてとの意味合いがあり、仏教の通夜・葬儀告別 式又は法要の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられます。

古くは、各家に伝わる先祖伝来のお香を持ち寄って故人に手向けたことの名残で、生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相 互扶助の意味合いもあります。

御祝儀(ごしゅうぎ)

本来お祝いの儀式を指していう言葉ですが、この場合は「祝 儀の際の寸志」という意味合いがあります。

婚礼関係やお祝い行事の際に、お世話やお手伝いを頂く方々に対して贈る謝礼としての心付け やチップの表書きの献辞(上書き)に用いられます。

御神前(ごしんぜん)

神様になった故人に捧げ供えるとの意味合いがあり、神道の法要(神霊祭・式年祭)時の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられます。

神道では忌明け(忌明け祭)をもって故人は神様になるとの考えから忌明け後の法要に用いられ、生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。

小袖料(こそでりょう)

小袖に代えてという意味合いがあり、結納儀式の際に新郎 側が新婦側に対して贈る結納金の表書きの献辞(上書き)に用いられ、婚礼準備の費用の一部に 充てて下さいとの意味合いがあります。

御追善(供養)料(ごついぜんりょう)

追善供養を頂いたことに代えてという意味合いがあり、仏教での法要時において、追善供養のために読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。

「追善供養」とは、亡き仏の生前の善行を追想し、お供えをして冥福を祈ることをいいますが、浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では教義の違いにより御追善料を用いず「御追悼料」とします。

御佛前(ごぶつぜん)

仏様になった故人に捧げ供えるとの意味合いがあり、仏教の法要時の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられます。仏教では忌明けまでを御霊と考え、忌明け後は仏様になるとの考えから忌明け後の法要に用い られ、生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を 負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。

※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)に限り、死者は逝去後即ちに仏様になるとの考えから、通夜・ 葬儀告別式にも用いられます。

御法禮(礼)(ごほうれい)

法会を頂いたお礼という意味合いがあり、浄土真宗(仏教)での通夜・葬儀告別式・法要時において、読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。

「法会」とは、死者を供養するために読経や説法を行うことを言います。

※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)以外の宗派では、教義の違いにより用いられません。

御霊前(ごれいぜん)

故人の御霊に捧げ供えるとの意味合いがあり、仏教・神道・キリスト教に共通使用出来る通夜・葬儀告別式の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞 (上書き)に用いられます。生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。

※キリスト教の場合は故人は御霊(魂)となって召天するとの考えから、法要(命日祭・召天記念式)においても用いられますが、仏教では忌明けをもって故人は成仏するとの考えから、忌明け法要後には御霊前は用いられません。但し、仏教の浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では、死者は逝去後即ちに仏様になるとの考えから、御霊という観念がないことにより用いません。

結婚祝いにふさわしい金封で祝福を伝える

結婚祝いは、新郎新婦の人生の新たな門出を祝福する大切な場面です。この特別な贈り物を包む金封は、選び方にも心を配ることが重要です。格式を重視した金封を選ぶことで、より丁寧な祝福の気持ちを伝えることができます。結婚祝いには、「赤白あわび結び」の金封が最適です。あわび結びは、固く結ばれて解けない形状から「一度きりのお祝い」を象徴し、結婚という人生の大きな節目にふさわしいデザインです。あわび結びの金封は、格式を保ちながら華やかさも兼ね備えており、贈る相手にも品格が伝わります。一つ用意しておけば、急な場面にも安心して対応できます。心を込めた金封を用いることで、新郎新婦への祝福の気持ちをより深く届けることができるでしょう。

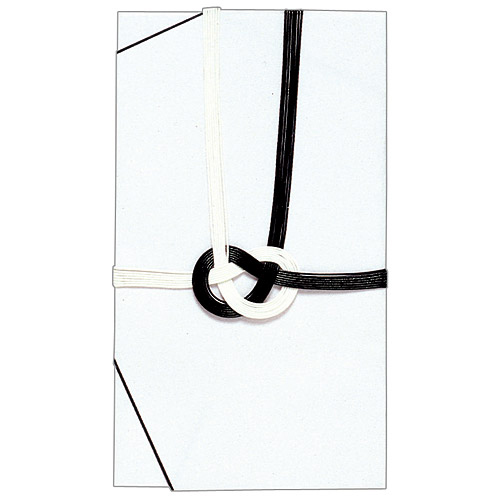

仏事にふさわしい金封で心を伝える

仏事における金封は、故人への供養とご遺族へのお悔やみを表す重要な役割を果たします。選び方に気を配ることで、弔意を丁寧に伝えることができます。仏事用の金封には、白を基調とした控えめなデザインがふさわしく、結び切りやあわび結びの水引が付いたものが一般的です。また、表書きは「御香料」「御仏前」「御霊前」など、宗派や場面に応じた適切な言葉を選びます。薄墨で書かれた表書きの金封を用いることで、弔事の作法に則った心遣いが伝わります。用途に応じたデザインや表書きが施されたものを事前に準備しておくことで、突然の訃報にも落ち着いて対応することができます。適切な金封を選ぶことで、贈り物に誠意を込めるとともに、故人とご遺族への敬意を示すことができます。御香料を包む際には、心を込めた金封を用いることが大切です。正しい作法と配慮を持って贈ることで、故人への追悼の気持ちをしっかりと伝えることができるでしょう。